Земля была «зеленым океаном» миллиарды лет назад: эксперимент, который это раскрыл и изменил наши знания о происхождении жизни

Когда астронавты фотографировали Землю из космоса и называли ее «голубым мрамором», мало кто мог себе представить, что этот культовый цвет существовал не всегда. На самом деле, было время в далеком прошлом, когда, если бы кто-то мог посмотреть на нашу планету со стороны, он бы увидел нечто совсем иное: огромную сферу зеленых оттенков. И дело было не в растениях, которых тогда еще не было, а в другой, гораздо более удивительной причине.

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature Ecology & Evolution, подтвердило, что ранние океаны Земли были зелеными, и что этот цвет был не просто любопытной деталью ландшафта. Согласно исследованию, проведенному под руководством Таро Мацуо и его команды в Университете Нагои, этот зеленый свет сыграл ключевую роль в эволюции ранних живых существ. «Наши результаты подчеркивают коэволюционную связь между оксигенными фототрофами и световой средой, которая определяла водный ландшафт архейской Земли».

Зеленая планета под водой

Около 3–4 миллиардов лет назад моря Земли были полны железа. Вода не имела того голубого цвета, который мы знаем сегодня, потому что растворенное в ней железо поглощало синие и красные волны солнечного света. В результате получилась подводная среда, в которой преобладает зеленый свет.

Это было не простое оптическое явление. Согласно исследованию, эти зеленые воды полностью обусловили эволюцию первых цианобактерий — фотосинтезирующих микроорганизмов, которые произвели революцию на планете. Эти бактерии не только вырабатывали кислород, но и создали особые структуры, называемые фикобилисомами, способные лучше использовать зеленый свет.

Исследователи объясняют, что обилие двухвалентного железа (Fe II) в океанах привело к образованию частиц гидроксида железа при его окислении. Эти частицы плавали в воде и фильтровали солнечный свет, создавая окно зеленого света, которое оставалось стабильным в течение длительного времени. «В архейскую эру спектр подводного света, вероятно, был преимущественно зеленым из-за осаждения окисленного Fe(III)».

Вопрос, на который никто не ответил

Ученые давно задавались вопросом, почему цианобактерии обладают такими сложными и крупными системами сбора света. В отличие от других фотосинтетических форм жизни, которые используют хлорофиллы для улавливания синего и красного света, цианобактерии выработали дополнительные белки, которые позволяют им улавливать другие длины волн.

Новое исследование дает очень убедительный ответ: потому что они жили в зеленом мире. «Зеленая световая среда, вероятно, сформированная фотосинтетическими организмами, могла направлять их собственную фотосинтетическую эволюцию».

Доказательства этой гипотезы поступают с двух фронтов. С одной стороны, исследователи провели численное моделирование того, как выглядел свет под водой в то время. С другой стороны, они провели лабораторные эксперименты, генетически модифицировав существующие цианобактерии для получения большего количества пигментов, специализирующихся на улавливании зеленого света.

Моделирования и эксперименты, реконструирующие прошлое

Моделирование, проведенное Мацуо и его командой, показывает, что на глубине от 5 до 20 метров в среде освещения раннего океана преобладал зеленый свет. Это происходило даже тогда, когда количество частиц железа значительно изменялось. Стабильность этого зеленого диапазона света могла бы стать идеальным эволюционным сценарием для адаптации цианобактерий.

Более того, генетические эксперименты подтвердили, что штаммы цианобактерий, модифицированные для выработки пигмента под названием фикоэритробилин (ПЭБ), росли гораздо лучше при зеленом свете, чем обычные штаммы. По мнению авторов, «цианобактерии, которые приобрели специализированный зеленый фикоэритробилин, называемый фикоэритробилином, могли процветать в среде с зеленым светом».

Самым поразительным фактом является то, что для функционирования PEB даже не нужно было связываться с его обычным белком. Ему было достаточно соединиться с другим фотосинтетическим белком, чтобы передать захваченную энергию. Такая универсальность имела бы решающее значение в мире, где использование ограниченного количества доступного света было вопросом выживания.

Путешествие к современному зеленому океану

Для завершения своего исследования Мацуо и его коллеги искали место на современной Земле, где они могли бы наблюдать подобное явление. Он был обнаружен на острове Иводзима в Японии, где воды вблизи гидротермальных источников имеют характерный зеленый оттенок из-за присутствия железа.

Со своей лодки ученый обнаружил, что подводный ландшафт был именно таким, как он себе представлял: ярко-зеленые воды с химическим составом, аналогичным составу морей миллиарды лет назад. «С корабля мы могли видеть, что окружающие воды имеют характерное зеленое свечение из-за гидроксидов железа, именно так, как я себе представлял, выглядела Земля».

Последующий анализ проб воды подтвердил, что на небольшой глубине цианобактерии в этом районе содержали большее количество ПЭБ, как и в лабораторных экспериментах.

Наследие зеленого мира

Это открытие не только меняет наши знания о ранней Земле, но и может иметь значение для поиска жизни на других планетах. До сих пор ученые рассматривали голубые миры как признак наличия океанов. Но, возможно, зеленая планета на самом деле могла бы быть лучшим кандидатом для жизни.

Мацуо и его команда отмечают, что вода с частицами железа отражает больше света и выглядит ярче. Это означает, что экзопланета с богатыми железом океанами может казаться зеленой из космоса, что облегчит ее обнаружение с помощью телескопов.

История фикобилисом, этих сложных светособирающих антенн, — это также история адаптации к меняющимся условиям на Земле. С наступлением Великого окислительного события (2,4 миллиарда лет назад) океаны очистились, а световая среда изменилась. Некоторые цианобактерии утратили свои особые зеленые пигменты, но другие сохранили их, особенно те, которые продолжали жить в глубоких, темных областях.

Подводя итоги всей работы, авторы приходят к выводу, что зеленый цвет архаичных океанов был отличительным признаком совершенно определенной эволюционной стадии. «Это исследование представляет собой комплексную точку зрения, объясняющую коэволюционную траекторию между цианобактериями и световой средой».

Вам также может понравиться

WhatsApp: текстовое сообщение победило голосовое

25 ноября, 2024

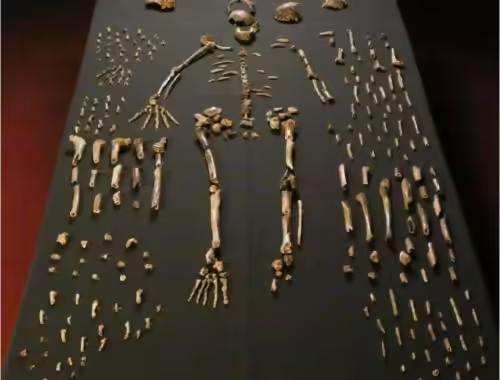

Какой вид людей первым хоронил своих мертвецов?

13 сентября, 2024